অ্যাডাম স্মিথের লেখা বিখ্যাত বই দ্য ওয়েলথ অব ন্যাশনস অর্থনীতির জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। স্মিথ বলেছিলেন, ভাগ ভাগ করে কাজ করলে উৎপাদন ও দক্ষতা বাড়ে। দেশগুলোর মধ্যেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যে দেশ যেটা সবচেয়ে ভালো করতে পারে, সেটাই উৎপাদন করবে এবং অন্য দেশের সঙ্গে বিনিময় করবে। কিন্তু শুল্ক বা ট্যারিফের মতো বাধাগুলো এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, অর্থনীতিকে করে তোলে অকার্যকর এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই বেশি হয়।

এই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের পরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও শুল্কনীতির পক্ষে সওয়াল করছেন। তিনি দাবি করেন, শুল্ক আরোপের মাধ্যমে ‘আমেরিকাকে আবার মহান’ করে তোলা যাবে। ট্রাম্পের ‘পারস্পরিক শুল্কনীতি’ অনুযায়ী, যেসব দেশ আমেরিকান পণ্যে শুল্ক বসায়, তাদের পণ্যের ওপর আমেরিকাও পাল্টা শুল্ক আরোপ করবে। এতে নাকি আমেরিকার শিল্প এবং চাকরি রক্ষা পাবে এবং রাজস্বও বাড়বে।

শুল্ক আসলে কী করে

কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। শুল্ক মূলত ভোক্তা ও ব্যবসার ওপর একধরনের করের মতো কাজ করে। এতে আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়ে, যার ফলাফল হয় মূল্যস্ফীতি। যেসব শিল্প বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহার করে, তাদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় আর এই বাড়তি খরচ পড়ে সাধারণ ক্রেতার ঘাড়ে। অন্যদিকে প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসিয়ে অন্যান্য দেশও পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। ফলে মার্কিন রপ্তানিকারকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিদেশি বাজার হারায় এবং এর প্রভাবে চাকরি হারান বহু মানুষ। এককথায়, সাময়িক যে রাজস্ব আসে, তা এই আর্থিক ক্ষতির তুলনায় নেহাতই সামান্য।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, এই ‘পারস্পরিক শুল্কনীতি’ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রাজিল এবং ভারতকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির আশঙ্কায় আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের মূল লক্ষ্য ইউরোপের এমন সব খাত, যেগুলোর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অনেক শক্তিশালী। বিশেষ করে ইউরোপের গাড়িশিল্প এই শুল্কের বড় শিকার হতে পারে।

সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতি, ওষুধ এবং মহাকাশপ্রযুক্তি—এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাতও মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে শুল্কসংক্রান্ত উত্তেজনা চলতে থাকলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিতে পারে।

সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুক্তবাণিজ্যের বদলে যদি দেশগুলো একে অপরের ওপর শুল্ক চাপিয়ে দেয়, তাহলে ক্ষতিটা সবারই হবে।

ইউরোপ যে ঝামেলায় পড়েছে

এই মুহূর্তে ইউরোপীয় গাড়ি নির্মাতারা কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। একদিকে বৈদ্যুতিক গাড়ির উৎপাদনে চীন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের চাপও ক্রমেই বাড়ছে। চীনা কোম্পানিগুলোর উদ্ভাবন ও উৎপাদনদক্ষতা ইউরোপীয় গাড়িশিল্পের জন্য একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ইউরোপ এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।

এর মধ্যে আরও চাপ তৈরি করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বড় বড় ইউরোপীয় কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনকেন্দ্র সরিয়ে আনার জন্য চাপ দিচ্ছেন। তাঁর যুক্তি, এতে আমেরিকায় চাকরি তৈরি হবে এবং অর্থনীতি মজবুত হবে।

অথচ ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা শিক্ষিত পেশাজীবীদের অভিবাসনের মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র অনেক লাভবান হচ্ছে। ইলন মাস্কের কথাই ধরা যাক। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় হয়েছেন, পড়ালেখা করেছেন কানাডায় এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে এসে টেসলা ও স্পেসএক্সের মতো বৈপ্লবিক কোম্পানি গড়ে তুলেছেন।

শুল্ক আরোপে ইউরোপ যা করতে পারে

শুল্ক আরোপের হুমকি হয়তো কেবল একটা কৌশলগত চাল। এতে হয়তো ইউরোপকে চাপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিজের পণ্য বেশি বিক্রি করতে চায়, বিশেষ করে তেল ও গ্যাসের মতো খাতে। ইউরোপ চাইলে পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে পাল্টা শুল্ক বসানো, যাতে সেগুলো ইউরোপীয় বাজারে কম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে।

এমন পদক্ষেপ নিলে ঝুঁকি রয়েছে। বাণিজ্যযুদ্ধ বাড়তে থাকলে তা দুই পক্ষের অর্থনীতির জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। এর চেয়ে কৌশলগত দিক দিয়ে ভালো হবে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা।

একদিকে এই শুল্ক আরোপ নিজের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে; অন্যদিকে ইউরোপকে আরও আত্মনির্ভর, বহুমুখী ও কৌশলগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পথ দেখাবে।

এই কৌশলের অংশ হিসেবে ইউরোপ ইতিমধ্যেই লাতিন আমেরিকা, কানাডা ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির পথে হাঁটছে। উদ্দেশ্য, নতুনবাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং নির্দিষ্ট কোনো অংশীদারের ওপর নির্ভরতা কমানো।

সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মারকোসুর জোটের চারটি দেশ—আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে—একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চুক্তিতে পৌঁছেছে। এই অঞ্চল ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার। এই সম্পর্ক আরও গভীর হলে উভয় পক্ষই লাভবান হবে।

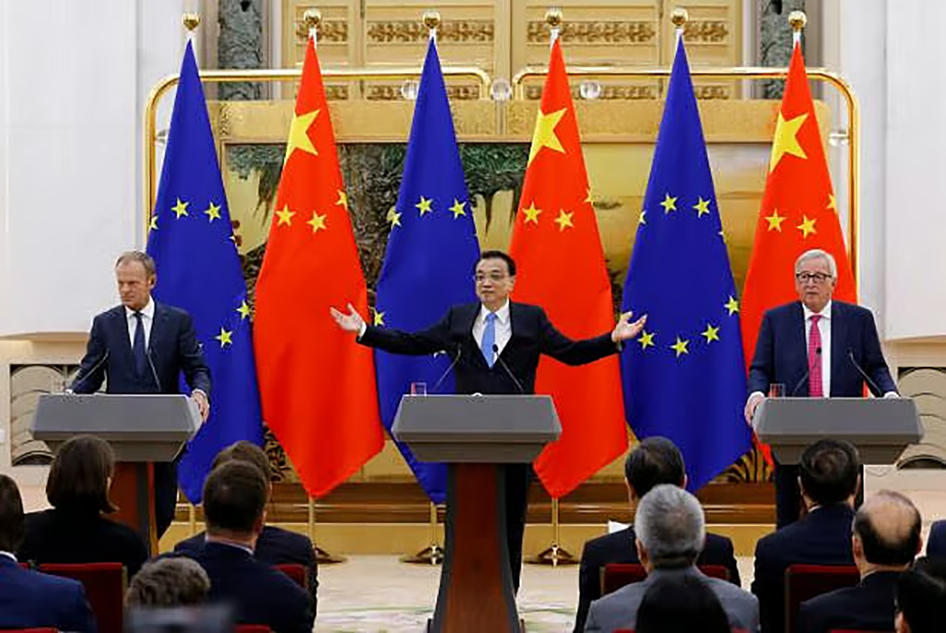

এ ছাড়া ইউরোপ যদি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করে, তাহলে তারা বিশাল একটি বাজারে প্রবেশ করতে পারবে। বিশেষ করে স্বয়ংচালিত গাড়ি, বিলাসপণ্য ও ওষুধশিল্পে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান টানাপোড়েনের কারণে চীনও ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হতে পারে। এতে ইউরোপের রপ্তানিতে সুবিধা আসবে, বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরি হবে, এমনকি শুল্ক কমানোর ব্যবস্থাও হতে পারে।

ইউরোপ এবং ভারত এই বছর শেষের মধ্যেই ঐতিহাসিক এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে চায়। তাহলে এটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য চুক্তিগুলোর একটি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন চায়, ভারতের বাজারে তাদের গাড়ি ও পানীয় পণ্যের প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়ুক। পাশাপাশি তারা বিনিয়োগ–সংক্রান্ত আরও বিস্তৃত চুক্তির জন্যও চাপ দিচ্ছে।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি খুব বেশি কার্যকর হবে না

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যযুদ্ধ নয়; বরং কৌশলী সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বিকল্প বাজারে প্রবেশ করাই হতে পারে ইউরোপের পক্ষ থেকে সবচেয়ে কার্যকর জবাব। বাণিজ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মোকাবিলায় ইউরোপ এখন চুপচাপ থেকে নয়, সক্রিয় কূটনীতির মাধ্যমে নিজের পথ তৈরি করছে।

যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কৃষি খাতে এখনো জট কাটছে না। দুই পক্ষই এই বিষয়ে আপস খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছে। কৃষিকে ঘিরে থাকা জটিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে এই আলোচনা এখনো সহজ হয়নি।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্প প্রশাসনের সময় থেকে যেভাবে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে, তাতে ধারণা করা হয়েছিল, ইউরোপই সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে সেই আশঙ্কা পুরোপুরি সত্যি হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট। তার রয়েছে বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বৈচিত্র্যময় রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতি। ছোট অর্থনীতিগুলোর মতো ইউরোপ সহজে বাণিজ্যিক ধাক্কায় ভেঙে পড়ে না; বরং তারা দ্রুত কৌশল বদলাতে এবং নতুন বাণিজ্যিক পথ খুঁজে নিতে পারে। এ ছাড়া তাদের বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিগুলো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের বড় সহায়।

এই কারণেই বিশ্লেষকদের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি খুব বেশি কার্যকর হবে না; বরং এটি নিজের দেশের ভেতরেই সমালোচনার মুখে পড়বে। কারণ, আমেরিকার ব্যবসা ও ভোক্তারা উচ্চমূল্য ও বাজার সংকোচনের মতো সমস্যার মুখোমুখি হবেন।

এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের পক্ষ থেকে আরও স্বাধীন কৌশল গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—শুধু অর্থনীতি নয়, পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও; অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপ নিজস্ব স্বার্থে ভিত্তি করে আরও ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক ও নিরাপত্তানীতির দিকে এগোতে পারে।

চীনের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতা

এই পরিবর্তনের বড় দিক হতে পারে চীনের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতা। যদিও সম্প্রতি আলোচনায় উঠে এসেছে, চীনের ওপর নির্ভরতা কমানো দরকার, বিশেষ করে কাঁচামাল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতা এবং যৌথ স্বার্থে চীন-ইউরোপ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হতে পারে। চীনও এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইউরোপে নিজের অবস্থান আরও জোরদার করতে চাইবে, বিশেষ করে বিনিয়োগ ও বাজার প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে।

একই সঙ্গে ইউরোপ দীর্ঘমেয়াদি কৌশলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসী টানার দিকে নজর দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো, ইউরোপও চায়, তাদের উদ্ভাবনী খাত প্রতিযোগিতামূলক থাকুক। অভিবাসী পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করে ইউরোপ তার গবেষণা, প্রযুক্তি ও শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়াতে চায়।

সর্বশেষ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ‘পারস্পরিক শুল্কনীতি’ অনেকটাই বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। একদিকে এটি নিজের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে; অন্যদিকে ইউরোপকে আরও আত্মনির্ভর, বহুমুখী ও কৌশলগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পথ দেখাবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এই প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়েই। আর সেখানে টিকে থাকতে হলে শুধু শুল্ক নয়, দরকার হবে দূরদর্শী কৌশল, সঠিক অংশীদার নির্বাচন এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো স্থিতিশীলতা।

- ক্লস এফ জিমারম্যান বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, জার্মানিভিত্তিক গ্লোবাল লেবার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট

চায়না ডেইলি থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ