যানজিবারের যে বাড়িটায় একসময় দাসদের বন্দী করে রেখে বিক্রির জন্য তোলা হতো, সেই বাড়িটা এখন একটি উপাসনালয়। দাসপ্রথা বিলোপে ভূমিকা রাখা এক ব্রিটিশ বিশপের নামেই করা হয়েছে এই গির্জা।

এখনো বিকেল হয়নি, তবে আশপাশের রেস্তোরাঁর বাইরে কয়লার গ্রিল আর চুলা বের করে নৈশভোজের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে যানজিবারের ওল্ড টাউনে। ম্যারিনেট করা নানা রঙের মুরগির মাংস সারি সারি সাজানো হচ্ছে ডিসপ্লে টেবিলের ট্রেগুলোতে।

রেস্তোরাঁগুলোর পরেই অ্যাঙ্গলিকান চার্চ অব তানজানিয়া। আমি জানি, এ ভবনটি আগে কী কাজে ব্যবহার করা হতো। ভেতরে ঢুকে মূল প্রাঙ্গণে না গিয়ে আবার ফিরে এলাম। ভাবলাম, এখন কি যাব, না পরে? সামনে একটা পুরোনো হলুদ অ্যাম্বাসেডর গাড়ি দাঁড়িয়ে; তাকে ছায়া দিচ্ছে ঝাঁকড়া একটি গাছ, হলুদ ফুল ফুটে আছে। গাছকে ছায়া দিচ্ছে অবিশ্বাস্য, বাড়াবাড়ি রকমের গাঢ় নীল আকাশ। আফ্রিকার গাছগুলো এখানকার মানুষদের মাথার চুলের মতোই ঝাঁকড়া আর স্বাস্থ্যবান।

আমার মন পরিবর্তন হলো। ঘুরে আবার গির্জার কাছে গেলাম। এ জায়গায় একসময় পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে বড় বাজার ছিল, দাস বেচাকেনার বাজার। আমি আসলে এত বেদনাবিধুর জায়গায় চট করে ঘুরে আসতে পারছিলাম না। সাহস লাগে এখানে আসতে, দাসদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নিষ্ঠুরতার ঘটনা জানতে। টিকিট অফিস থেকে জানাল, আমাকে একজন গাইড দেওয়া হবে। গাইডের নাম গডসফ্রে। কুড়ি বছর বয়সী মিষ্টি একটি ছেলে।

দাসপ্রথার ইতিহাস বহু পুরোনো। তবে আফ্রিকা থেকে মানুষকে ফাঁদে ফেলে বা ভুলিয়ে বন্দী করে দাস বানিয়ে ইউরোপ–আমেরিকায় চালান শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের দিকে। যানজিবারে এ কাজটি শুরু করে আরব দেশ থেকে আসা বণিকেরা। তাদের খদ্দের ছিল ফরাসি বণিকেরা। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দাস সংগ্রহ করা হতো। কাউকে আইভরি বা হাতির দাঁত এক দেশ থেকে অন্য দেশে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজের বা অন্য কাজের লোভ দেখিয়ে, কাউকে ফাঁদে ফেলে দাস সংগ্রহ করা হতো। মধ্য আফ্রিকা থেকে যানজিবার অবধি হাঁটিয়ে আনা হতো তাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অসুখ, কায়িক পরিশ্রম সইতে না পেরে বা অনাহারে পথিমধ্যেই অনেকে মারা যেত। যারা বেঁচে যেত, তাদের শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে দাম নির্ধারণ করা হতো। তারপর পাঠানো হতো ইউরোপ–আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। দাস হিসেবে নারীদেরও আনা হতো। দাসদের সন্তানদের জন্মসূত্রে অলিখিত দাস হয়ে মালিকের আজ্ঞাবহ থাকতে হতো।

সারা পৃথিবীর দাসপ্রথার ইতিহাস আসলে আফ্রিকার মানুষের শ্রম আর ঘামের ইতিহাস। পৃথিবীতে দাসপ্রথার সূচনা হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক কালে। ইংল্যান্ড ছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। সে সময় নিজ দেশের গরিব, অসহায়, ঋণগ্রস্ত, যুদ্ধে বন্দী, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দাস করে রাখা হতো। দাসদের নিয়োজিত করা হতো কৃষিকাজ, খনিজ সম্পদ আহরণ, গৃহস্থালির কাজ, যুদ্ধজাহাজের মাল্লা, কারিগরি ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজে। ভূমির মালিকেরা দেখল, কৃষি খামারে বাড়তি উৎপাদন করে বাড়তি লাভের মুখ দেখা যায়; যার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ–সম্পদের মালিকও হওয়া যায়। বিত্তবাসনার লালসা থেকে অন্য মানুষকে শোষণের চিন্তা আসে মাথায় আর এভাবেই শুরু হয় দাসপ্রথা।

সে সময় নিজ দেশের মানুষদের দাস করে রাখা হতো। মানে ইংল্যান্ডের মানুষ নিজ দেশের শ্বেতাঙ্গদেরই দাস হিসেবে রাখত। ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহ, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রিস, রোম সব দেশেই দাসপ্রথার চল ছিল। রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপে বিস্তৃত হওয়ার পর দাস আমদানি–রপ্তানি শুরু হয়। একই সময়ে দাসপ্রথা একরকমের সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়। দাস কিনে রাখা ধনী ও মধ্যবিত্তদের মাঝে একধরনের অপরিহার্য কাজ বলে প্রচলিত হয়।

মধ্যযুগে পর্তুগিজ জলদস্যুরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লুটপাট শুরু করে। মালামাল, মানুষ লুট করে উভয়ই বিক্রি করায় এদের খ্যাতি ছিল। এমনকি পর্তুগিজ বণিকেরা ব্যবসার নাম করে বন্দরে বন্দরে গিয়ে বাণিজ্য করার সঙ্গে মানুষ ধরে নিয়ে আসত এবং পর্তুগালের দাস বাজারে বিক্রি করত। এভাবে পর্তুগিজরা দাস ব্যবসার জন্য খ্যাতি পায়। পর্তুগালে দাস ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ছিল এবং এ জন্য ব্যবসায়ীদের সরকারকে ট্যাক্স দিতে হতো।

একই সময়ে ইউরোপে আইন করে শেতাঙ্গদের দাস হিসেবে নিয়োগ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমাজের ধর্মযাজকরা এই আইন প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার নেটিভ আমেরিকানদের হটিয়ে ইউরোপীয়রা জায়গা করে নেয়। প্রচুর আবাদি জমিকে কাজে লাগানোর জন্য তখন জাহাজ ভরে আফ্রিকা থেকে মানুষদের এনে দাস হিসেবে কাজে লাগানো হয়।

আফ্রিকার প্রতিটি গোত্র ও সংস্কৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার আগে থেকেই দাস রাখা ছিল ধনী ও ক্ষমতাবানদের আভিজাত্যের প্রতীক। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগিজরা আফ্রিকায় প্রথমে আসে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং তাদের হাত ধরে আসে বণিকেরা এবং শুরু হয় দাস বাণিজ্য।

দাস সংগ্রহ ও পরবর্তী কার্যক্রমগুলো ছিল অমানবিক। অপহরণ করে, কাজের কথা বলে, ঋণগ্রস্ত হলেও দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো বিদেশিদের কাছে। এমনকি দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হলে অপেক্ষাকৃত ধনী বন্ধুটি গরিব বন্ধুকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে পারত। দাসদের নিয়ে শিকল ও বেড়ি পরিয়ে দাস বাজারে আনা হতো। সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় বণিকদের কাছে দাসদের বিক্রি করে দিত। সেখান থেকে এদের গাদাগাদি করে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হতো ইউরোপ অথবা আমেরিকায়। অপর্যাপ্ত খাবার, অপর্যাপ্ত জায়গা, সমুদ্রের লোনা আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে অনেক দাস পথিমধ্যেই মারা যেত। যারা বেঁচে থাকত তাদের আরেক বাজারে খুচরা পণ্য হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো। বিক্রির পর মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত দাসদের জীবন। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে পারত না। বিয়ে করলেও স্ত্রী–সন্তানকে মালিক যখন ইচ্ছা অন্যত্র বিক্রি করে দিতে পারত।

এভাবে এরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তাদের পরিবারের কাউকেই আর দেখার সুযোগ পেত না। দাসদের লেখাপড়া করার অনুমতি ছিল না। তাদের বসবাসের জন্য আলাদা জায়গা থাকত এবং প্রতিদিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। এদের হাতে কখনো টাকাপয়সা দেওয়া হতো না। মালিকের কৃপা অনুযায়ী খাবার ও পোশাক মিলত। প্রথম দিকে আফ্রিকার দাসদের প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় কাজ করানো হতো। পরে এদের বাড়ি, ক্ষেত বা খনিতে কাজের জন্য পোশাক পরানো হতো। গবাদিপশুর মতোই জীবন ছিল দাসদের। কাজে ছোটখাটো ভুল করলেই বেদম প্রহার করা হতো। অনেক মেয়ে দাসদের যৌনদাসী করে রাখা হতো মালিকের মর্জিমতো।

দাসপ্রথার বিলোপের জন্য বিভিন্ন দেশে এরই মধ্যে আওয়াজ উঠেছিল। পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতক অবধি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম সাফল্য আসে আমেরিকায় অষ্টাদশ শতকে। এরপর ধীরে ধীরে ইউরোপে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা ও প্রতিবাদ শুরু হয়। পরিশেষে ইংল্যান্ডে ১৮৩৩ সালে এবং আমেরিকায় ১৮৬৫ সালে দাসপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আফ্রিকায় সে আলো আসতে আরও সময় লেগেছে। ১৮৯৭ সালে আফ্রিকায় দাসপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে যানজিবারের এই দাস কেনাবেচার বাজারে গোপনে আরও বছর দশেক দাস বাণিজ্য চলে।

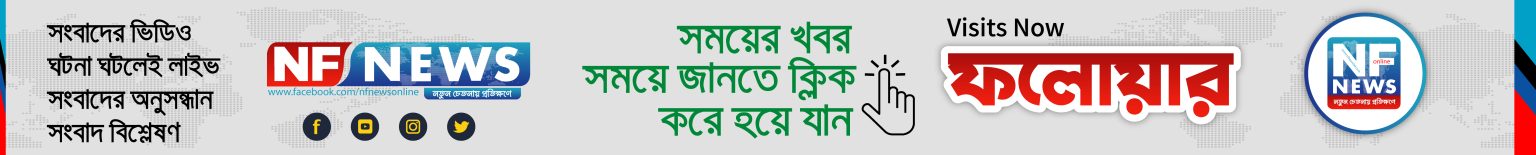

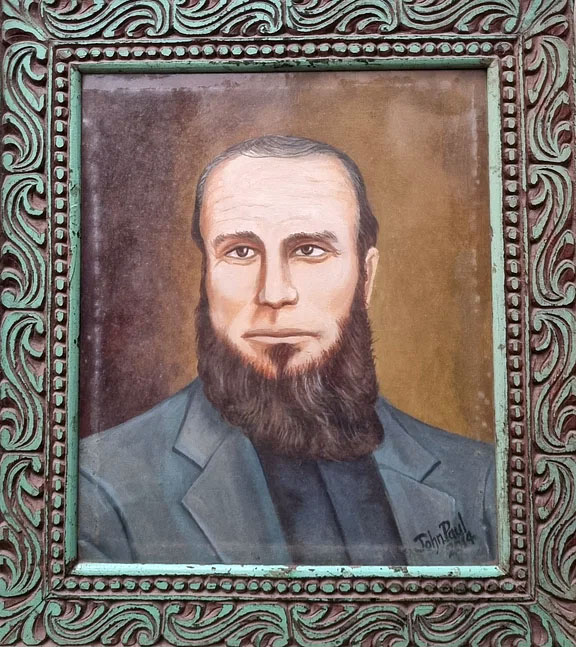

গডসফ্রে প্রথমে আমাকে নিয়ে গেল গির্জার ভেতরে। গির্জাটি এখানকার প্রিয় মানুষ লন্ডন থেকে আসা সাহেব পাদরি বিশপ এডওয়ার্ড স্টিয়ারের অনুপ্রেরণায় নির্মিত হয়েছিল। বিশপ এ অঞ্চলের দাসপ্রথা অবলুপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। স্থানীয় সোয়াহিলি ও অন্যান্য ভাষায় বিশপের দক্ষতা ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানও রাখতেন। পাদরি হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণপিপাসু ছিলেন। ভালোবেসেছিলেন আফ্রিকার কালো, পিছিয়ে পড়া, সহজ–সরল মানুষদের। ১৮৮২ সালে বিশপ এডওয়ার্ডের দেহাবসান ঘটলে এই গির্জার ভেতরে মূল বেদির পেছনে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাইরে থেকে সাধারণ, আড়ম্বরহীন গির্জাটির সম্মুখদরজায় একটি ক্লক টাওয়ার আছে। ক্লক টাওয়ারটি দেখতে অবশ্য যেকোনো মসজিদের মিনারের মতো। ওপরের কোনাকৃতি সূচালো অংশের নিচে ঘড়ি না থাকলে বোঝার উপায় নেই, এটি ক্লক টাওয়ার না মিনার। প্রবেশদ্বারটিতে ফুল, লতাপাতা খোদাই করা ওমানি দরজা জায়গা করে নিয়েছে।

গির্জার অন্দরমহল খুবই সাধারণ। দুপাশে সারি সারি বেঞ্চ পাতা। এখন প্রার্থনার সময় নয়, তাই লোকজন নেই। আমি সোজা মূল বেদির কাছে চলে গেলাম। গডসফ্রে আমাকে একটি বেঞ্চে বসতে বলল। সে এখন এই গির্জা ও দাস বেচাকেনার বাজারের বর্ণনা দেবে। আমার মন পড়ে আছে অ্যালাবেস্টারে নির্মিত বেদির পেছনে। ভদ্রলোকের বংশধর ছিল না, কিন্তু আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই ছিল লন্ডন শহরে। কেউ কি আসেনি তাঁকে দেখতে? তাঁর প্রতি মানুষের এত সম্মান দেখতে? আসলে তিনি এই কালো মানুষদের এতই প্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন যে এদের জগতেই পাকাপাকি আসন করে নিয়েছেন। লন্ডনবাসী কেউ নাইবা মনে রাখল তাঁকে। আমাদের মতো মানুষ তো আসে, স্টিয়ার সাহেবকে ভালোবেসেই আসে।

আমার উসখুস করা দেখে গডসফ্রে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি কিছু বলতে চাও?’ আমি বললাম, ‘আমি বিশপ এডওয়ার্ডের সমাধি দেখতে চাই।’ গডসফ্রে একটু ভেবে বলল, ‘বিশপের সমাধির কাছে জনসাধারণের যাওয়ার অনুমতি নেই। তুমি চাইলে ছবি দেখতে পারো।’ বলেই আবার দাসপ্রথার ইতিহাস বলতে শুরু করল। গডসফ্রের আগেই আমি সে ইতিহাস জেনে বসে আছি। তার বিবরণ শেষ হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, তুমি কি জানো, সারা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল বাদ দিয়ে কেন শুধু আফ্রিকা থেকেই মানুষদের দাস করে নিয়ে যাওয়া হতো?’

গডসফ্রের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

আমি বললাম, ‘আমার ধারণা তোমরা খুব সহজসরল আর অনুগত। কেউ তোমাদের জন্য কিছু করলে তোমরা মনে রাখো আর আরব বা শ্বেতাঙ্গদের নাকউঁচু স্বভাবের সামনে তোমরা প্রতিবাদ করো না। তারা শিখিয়েছে, গায়ের রং দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা যায়। আর তোমরা তা মেনে নিয়েছ। তোমাদের সরলতার সুযোগ নিয়েছে বাইরে থেকে আসা লোকজন।’

গডসফ্রে আমার কথায় সায় দিল। আমি রাগে, ক্ষোভে সম্পূর্ণ নিজের অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথাগুলো বলেছি। হয়তো সত্য, হয়তো সত্য নয়।

গির্জার ভেতরে বিশপ এডওয়ার্ডের সমাধির ছবি ঝোলানো আছ। সমাধিটি পাথরের; ধূসর, সাদা বরফিকাটা মেঝেতেই শুয়ে আছেন তিনি। শুধু আলাদা করার জন্য সমাধির স্থানে বাদামি পাথরে সোয়াহিলি ভাষায় ইংরেজি অক্ষরে বিশপের নাম ও মৃত্যুতারিখ লেখা আয়তাকারে। মাঝখানে ডাঁটসহ ফুলের মতো ফুটে আছে কালো রঙের ক্রুশ।

একই জায়গায় দাসদের বেঁধে চাবুক মারার জন্য একটি আলাদা স্তম্ভ ছিল, নাম ছিল হুইপিং পোস্ট। এখন আর নেই, সেটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্তম্ভের বেদিটি অক্ষত।সেটিই মনে করিয়ে দেয় দাসদের বশে আনার নির্মমতার নানা তরিকা।

গডসফ্রে আমাকে নিয়ে চলল সামনের ভবনটি দেখাতে। এখানে একসময় দাসদের বন্দী করে রাখা হতো। তিনতলা ভবনটির কোনো তলায়ই আমাকে নিয়ে গেল না। নিয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ডে। আমার জন্য তখনো আরও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আমি ভেবেছি দাসদের রাখার জায়গা হয়তো দেখতে জেলখানার মতো হবে। গডসফ্রে আমাকে ভূগর্ভস্থ যে কক্ষে নিয়ে গেল তা স্যাঁতসেঁতে, আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এই কক্ষে আমার কোমরসমান উঁচু দুটি পাথরের বেদি মুখোমুখি রাখা। বেদির মাঝখানে সরু জায়গা। এ ঘরে আলো প্রবেশের কোনো পথ নেই, হাওয়া প্রবেশেরও নেই ছোট একটা ফোকর ছাড়া। একেকটি বেদি লম্বায় ২৫ থেকে ৩০ ফুট হবে।

গডসফ্রে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘বলতে পারো, এই কক্ষে কতজন দাসকে রাখা হতো?’

আমি আন্দাজ করে বললাম, ‘২৫ থেকে ৩০ জন হয়তো। কারণ, ঘুমানোর জন্য একজন মানুষের কম করে হলেও দুই ফুট চওড়া জায়গার প্রয়োজন হয়। আর আফ্রিকানরা সাধারণত বিশাল দেহের অধিকারী।’ গডসফ্রে বলল, ‘এখানে একসঙ্গে ৭০ থেকে ৭৫ জন দাসকে রাখা হতো। ঠাসাঠাসি ও শ্বাসকষ্টে অনেকে এখানেই মারা যেত। আর খাবারও দেওয়া হতো অপর্যাপ্ত। মলমূত্র ত্যাগ করতে হতো বেদির নিচে সরু জায়গায়। অবশ্য তখন সাগর আরও কাছে ছিল বলে নিত্য বর্জ্য পদার্থ ধুয়ে নিয়ে যেত। স্নানের কোনো জায়গাই ছিল না।’

কী অমানবিকভাবেই না রাখা হতো একদল নিরপরাধ মানুষকে! আর তার ওপর তাদের হাত–পা শিকল ও বেড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। কয়েকটি শিকল, বেড়ি রাখা আছে নমুনা হিসেবে। এত মানুষ একসঙ্গে একই বেদিতে শোয়া তো দূরের কথা, বসতেও হয়তো পারত না।

আমার মন ভারাক্রান্ত হয়েই চলেছে। এত নির্মমভাবে কেউ কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে! আর বাঁচিয়ে রেখেও একজন মৃত মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো তফাত রইল না।

গডসফ্রে বলল, ‘আমি প্রতিদিন কত ট্যুরিস্ট দেখি, কিন্তু তোমার মতো চোখে জল আসা ওয়েল ইনফর্মড ট্যুরিস্ট আগে দেখিনি।’

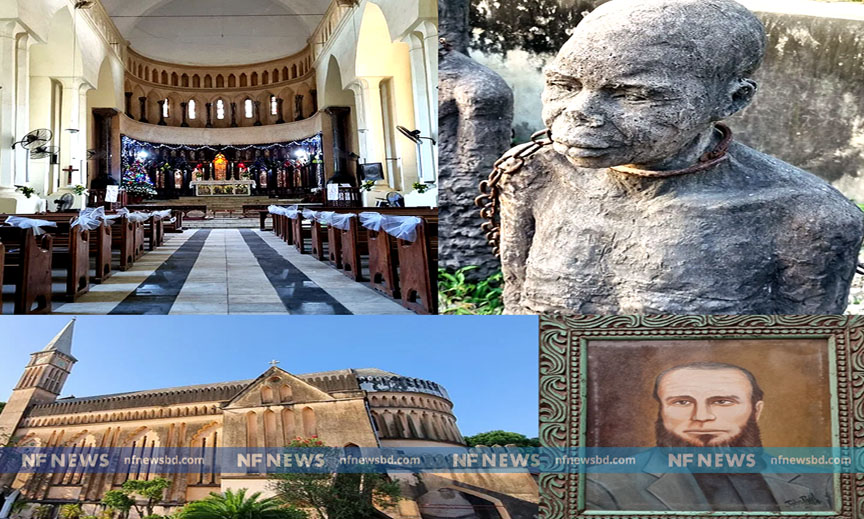

দাসদের জেলখানা থেকে গডসফ্রে আমাকে নিয়ে গেল গির্জার পেছনে কয়েকটি ভাস্কর্যের কাছে। ভাস্কর্যগুলো দাসদের। দেখে মনে হচ্ছে, হাত–পায়ে বেড়ি ও শিকল পরানো একদল মানুষের দেহ কোমর থেকে মাটিতে গেঁথে গেছে। গডসফ্রে বলে চলছে, ‘একই জাতি বা দেশের দাসদের একসঙ্গে রাখা হতো না, যাতে কেউ কারো ভাষা বুঝতে না পারে। তুমি ভাস্কর্যগুলো খেয়াল করো, এই মানুষগুলোর কারও কপাল, চোয়াল, নাক, ঠোঁট বা গালের গড়ন এক নয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভাস্কর ক্লারা সোরনাস এই ভাস্কর্য করেছেন অনেক গবেষণা করে।’

আমি একেকটি ভাস্কর্যের চেহারায় তখন পাগলের মতো মুক্তির আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও তা দেখিনি। গডসফ্রের বিদায় নেওয়ার সময় হলো। আমি আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম প্রাঙ্গণে। বাউন্ডারি ওয়াল–লাগোয়া যে সাদা ভবনটি দাঁড়িয়ে, সেটি একসময় হাসপাতাল ছিল। পাকাপাকিভাবে দাসপ্রথা অবলুপ্ত হওয়ার পর গির্জা ছাড়া অন্য ভবনগুলো সরকারি দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখন শুধুই মিউজিয়াম। এই সাদা ভবনের বাগানে অজস্র সবুজের মাঝে লাল রক্তকরবী ফুটে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। আফ্রিকার সাদাসিধে মানুষ রক্তচক্ষু দেখাতে পারেনি, তাই বলে কি ফুল হয়ে কোমলই রয়ে যাবে! তাদেরও নিজস্ব ভাষা আছে প্রতিবাদ, সংহতি আর সহমর্মিতার।